Oleh: DAHLAN ISKAN

Sang Begawan Media

Siapa antagonis. Siapa protagonis.

Itulah pertanyaan untuk anak SMP setelah mereka mendapat pelajaran membaca buku cerita.

Bisa jadi antar siswa di satu kelas punya pendapat tidak sama. Buku ceritanya memang sengaja menampilkan cerita yang bisa ditafsirkan berbeda.

Guru SMP kemudian memancing siswa untuk saling memperdebatkan posisi tokoh dalam cerita itu.

“Guru tidak harus buru-buru memberikan kesimpulan siapa yang benar,” ujar Chris Mohn, mantan guru di pedalaman Kansas di Amerika Serikat. “Bahkan kalau perlu tidak usah memberikan keputusan,” tambahnyi.

Pelajaran critical thinking dimulai saat guru sudah waktunya bertanya: mengapa begitu. Juga mengapa seperti itu. ”Mengapa” adalah kuncinya.

Dari ”mengapa” itu akan muncul jawaban yang berbeda-beda. Juga muncul perspektif yang berbeda. Guru harus pandai memancing murid untuk berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Bahkan kalau pendapat itu cenderung sama guru harus bisa memancing munculnya pendapat yang sama tapi dari perspektif lain.

Pagi itu saya makan oatmeal. Saya bikin sendiri. Tiga sendok oatmeal saya masukkan tepak. Lalu saya tuangi susu satu gelas besar. Saya masukkan microwave. Tiga menit.

Oatmeal-nya masih berenang-renang di susu. Ketika saya sendok lebih banyak susunya dari oatmeal-nya. Masih panas. Enak. Segar. Itulah sarapan saya.

Chris dan John Mohn duduk di seberang meja. Minum kopi. Hanya kopi. Chris yang bikin kopi di mesin kopi. Kopi Gayo, Aceh.

John minum kopi sambil lihat handphone. Serius. Tiba-tiba ia berdiri. Mendekat ke saya: ia menunjukkan salah satu komentar perusuh di Disway bertopik Tawaduk Thinking. Ada tulisan Arab di komentar itu.

“Apakah banyak orang Indonesia yang punya pendapat seperti ini?” tanya John.

Rupanya John tidak hanya suka membaca Disway tapi juga suka melihat sampai ke komentar perusuh. Tentu sudah yang dalam bahasa Inggris.

Dari situlah awalnya, pagi itu kami diskusi soal critical thinking. Terutama bagaimana mengajarkan critical thinking di sekolah-sekolah Amerika.

Chris lantas memberi contoh bagaimana soal siapa antagonis dan siapa protagonis sudah dibahas di tingkat SMP.

Pelajaran pertama critical thinking dimulai di SD kelas 3. Bentuknya: memahami kalimat. Satu kalimat.

Di kelas berikutnya: memahami maksud di tulisan dua kalimat yang digabung. Di kelas 4 memahami makna yang tertulis dalam satu paragraf.

Di SMP dimulailah berpikir dengan pertanyaan ”mengapa”. Sedang di SMA sudah masuk ke berargumen dan adu argumen.

John tidak akan lupa seumur hidupnya saat pelajaran itu dia alami di akhir SMA. Bahkan debat itu sampai mengubah jalan pikirannya. Sampai sekarang.

Waktu itu guru membagi kelas dalam dua kubu: apakah seharusnya terjadi perkawinan antar ras. Atau tidak. John kala itu berada di kubu ”bisa dilakukan”.

Debat ditentukan akan dilakukan satu minggu kemudian. Selama seminggu John dan kubunya sibuk mencari bahan. Ia sampai menemukan buku ”teori ras”.

Awalnya, secara pribadi, John termasuk yang berpendapat tidak setuju perkawinan antarras. Sebagian teman satu kubunya berpendapat boleh kawin antarras tapi jangan dilakukan.

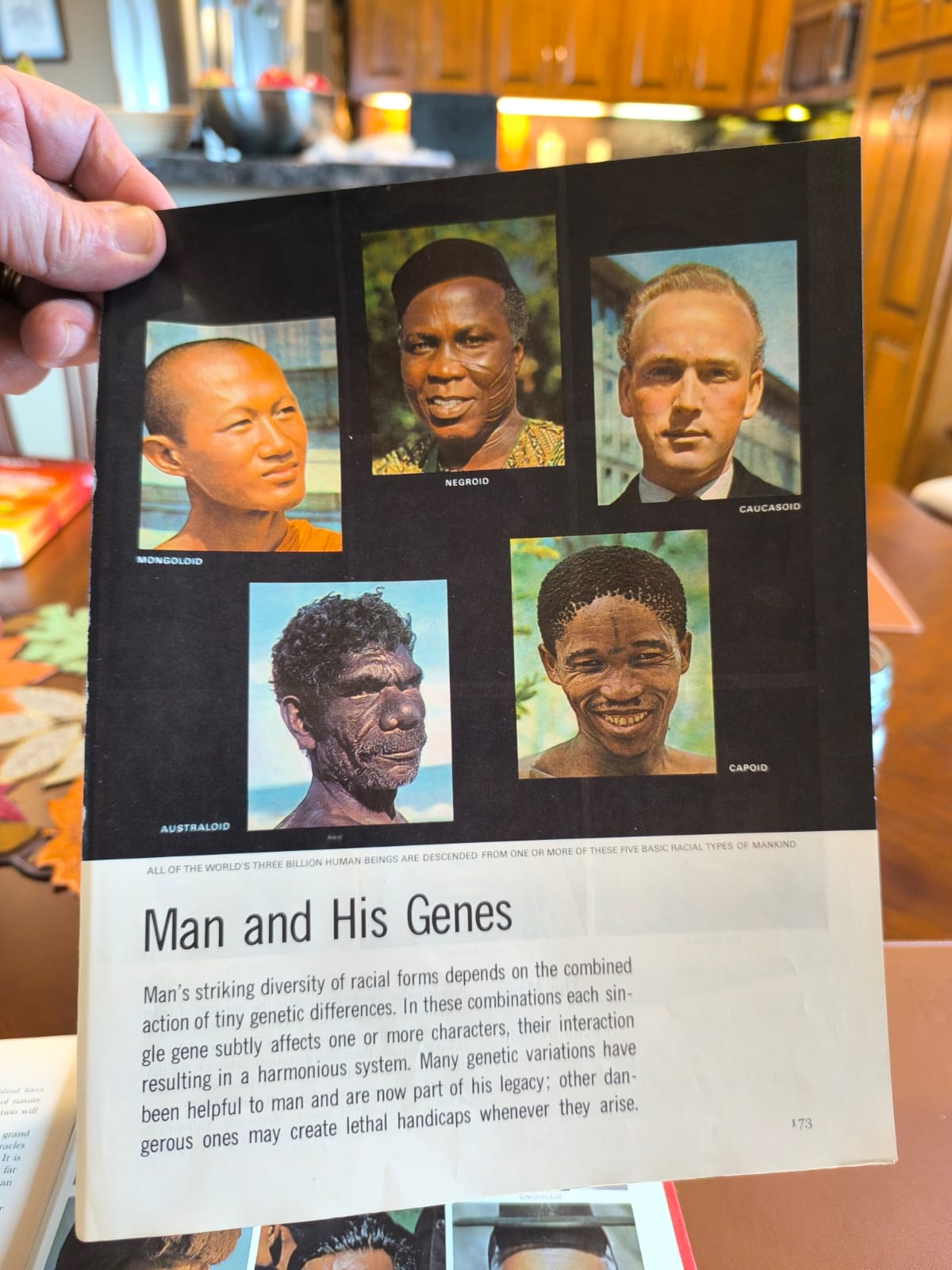

Perubahan cara berpikir John bermula ketika menemukan buku teori tentang ras. Di situ ditulis bahwa di dunia ini ada lima ras induk.

Saat itulah muncul pertanyaan kritis di otak John: bagaimana lima ras utama itu terbentuk. Ia semakin penasaran karena dari lima ras utama itu lantas lahir 18 ras berikutnya (lihat foto).

Foto: Disway

Sejak itu John tidak percaya teori ras. Sampai sekarang. Ras itu tidak ada.

Oatmeal saya sudah habis. Diskusi masih akan panjang. Maka saya berdiri: tepak bekas oatmeal itu saya isi tomat. Empat buah. Saya masukkan microwave empat menit. Tomatnya lunak. Saya cacah dengan sendok. Sampai jadi air-tomat. Saya seruput pakai sendok yang sama.

John mengambil roti. Pun istrinya. Itu roti bikinan John sendiri. Saya suka kangen pada roti made in John. Saya akan memakannya nanti. Setelah tomat. Sedang untuk makan siang saya akan membuat burrito.

Di TV lagi ada pertandingan basket NCAA: Kansas University melawan North Carolina.

Kansas City unggul. Pemainnya terlihat 4 berkulit hitam, satu berkulit putih. Di tim North Carolina lima-limanya berkulit hitam.

“Waktu Anda kuliah di KU berapa pemain yang kulit hitam?”

“Dua orang,” ujar John. “Beberapa tahun kemudian yang berkulit hitam tiga orang,” tambahnya.

Lalu muncul kebijakan yang berkulit hitam boleh empat orang. Yang satu berkulit putih sebagai pengatur permainan.

Waktu itu muncul pendapat kalau lima-limanya kulit hitam akan kacau. Perlu ada satu atau dua kulit putih sebagai perekat kerja sama tim.

Tak lama kemudian muncul tim yang semua pemainnya kulit hitam: dari Universitas North Texas. Juara. Sejak itu tidak ada lagi pikiran bahwa pemain berkulit hitam kurang cerdas dan kurang bisa kerja sama.

Di saat masih ada pikiran lama, di Amerika muncul yang disebut street basketball. Yakni anak-anak kulit hitam yang bermain basket di pinggir jalan, di taman, di tempat parkir. Di mana pun ada ruang.

Permainan street basketball tanpa strategi. Tanpa aturan. Tanpa pelatih. Lama-lama street basketball jadi juara.

Maka sudah tiba saatnya bikin burrito. Saya ambil lembaran tortilla, saya hampar di atas piring besar. (*)